宋代是中国陶瓷发展的辉煌时期,制瓷业得以大规模发展,出现了钧窑、汝窑、官窑、定窑、哥窑等名窑,形成了中国陶瓷多元化发展的繁荣局面。近日,“宋韵千年”·越窑与五大名窑艺术展开幕式在上林湖青瓷文化传承园举行,并召开了“传承融合与创新——新时代越窑与五大名窑发展探寻”专题研讨会,围绕宋韵的文化内涵与当代价值、越窑与五大名窑的渊源与影响、产业发展等话题展开研讨。

此次展览由中国民间文艺家协会、浙江省文学艺术界联合会指导,浙江省民间文艺家协会、河南省民间文艺家协会、河北省民间文艺家协会、宁波市文学艺术界联合会、慈溪市委宣传部共同主办。展览持续至10月7日,共展出120件六大窑系的当代精品佳作,以瓷为介,共论传承发展与融合创新,同绘“共富共美”新时代画卷。

■全媒体记者 陆燕青 通讯员 周宇佳

六大窑系 各领风骚

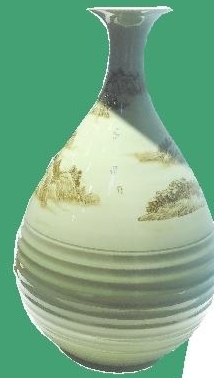

如意尊、褐彩盖罐、花鸟纹粉盒、八方贯耳瓶、“和合圆满”剔花瓶……汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑、越窑,上林湖青瓷文化传承园的展厅里荟萃了各大窑系的精美瓷器,风格迥异,美不胜收。从这琳琅满目的瓷器可以想见千年前的陶瓷产业是如何的辉煌璀璨。

两宋时期是中国制瓷业高度繁荣的巅峰期。作为宋人日常生活中使用最普遍的器物,无论是清雅恬淡的情怀志趣还是生动活泼的民俗生活,都在瓷器上得到了淋漓尽致的体现。宋瓷从生产技艺升华出匠心工巧,从塑型成器衍生出造型审美,从洁净坚致演绎出雅趣闲情,作为宋瓷代表的五大名窑,其中所折射出的更是宋人内心深处的美学精粹,是其时雅趣闲情、审美崇尚的绝佳体现。

汝窑是宋代最重要的宫廷用瓷之一。目前与之相关的窑址有两处,分别是宝丰的清凉寺窑址与汝州张公巷窑址。汝窑的产品以失透的天青色乳浊釉最具特征,它一改越窑、耀州窑青瓷透明玻璃釉,使釉面更具有玉质感,从而将青瓷的烧造技术推向一个全新的高度。汝窑的产品,主要是花盆、花瓶等陈设用瓷和炉、簋、樽等礼仪用瓷,制作端庄大方,代表了宫廷用瓷的高贵典雅;装烧上使用泥点痕极小的支钉垫烧,从而最大程度保留了釉面的完整性。汝窑的时代集中在北宋晚期的宋徽宗时期,持续时间不长,然而其窑业技术随着北宋的灭亡传到了南宋越窑、龙泉窑与南宋官窑,从而开创了一个大汝窑时代。

根据有关记载,南宋官窑有郊坛下和修内司两处。其一在杭州市上城区玉皇山南面的乌龟山西麓,宋时可能因位于当时的郊祭坛附近而得名。老虎洞窑址在玉皇山东面,多数学者认为,该窑址即为文献记载中的修内司。两窑相去不远,均是为御用瓷器专设,是目前能确定最早的官窑遗址。官窑产品以薄胎厚釉为特色,胎呈黑色或深灰色,釉色粉青、米黄,玉质感极强,釉色因胎色深而具有紫口铁足的特征,其沉稳深厚的底色使礼器的庄严敦谨彰显。产品除少量日用器物外,主要为鼎式炉、鬲式炉、樽、尊、簋、琮式瓶等礼器。

哥窑有宋代哥窑与传世哥窑之分。宋代哥窑指的是明清文献记载的龙泉黑胎青瓷,基本特征为薄胎厚釉:黑色胎、胎骨普遍较薄;釉色青,浓淡不一,粉青为上。器型以陈设瓷为主,包括瓶、炉、尊、觚等礼器与花器等,制作工艺与南宋官窑相似。传世哥窑指的是故宫博物馆等收藏的哥窑瓷器。器型以仿古代青铜器造型的器物为主,常见器物有炉、瓶、碗、盘、洗等,胎呈黑、深灰、浅灰及土黄多种,釉均为失透的乳浊釉,釉色为粉青、月白、灰青、青黄等,开有不规则的细纹片,纹片呈黑、黄二色,俗称“金丝铁钱”。

钧窑分布于河南一带,与汝窑同源,创烧于宋,兴盛于元,明清广东石湾、江苏宜兴等地大量烧造钧釉器物。宋元钧釉在釉料中添加氧化铜,利用窑炉的还原气氛,烧制成绚丽多彩“窑变”釉,形成了钧瓷游若流云的釉色和艳若彩霞的釉彩。钧窑瓷器胎体与釉色均较厚重,高等级的钧窑包括各种类型的花盆、尊、觚等陈设用瓷与礼仪用瓷,是宫廷用瓷的重要来源。

定窑是北方地区宋代具有代表性的白瓷窑场。它是继唐代的邢窑之后兴起的又一大白瓷窑体系。创烧于唐,发展于五代与北宋早期,极盛于北宋晚期至金代早期,终于元,以产白瓷著称,兼烧黑釉、酱釉和绿釉瓷。主要产地在今河北省保定市曲阳县的涧磁村、野北村及东燕川村、西燕川村一带,因该地区唐宋时期属定州管辖,故名定窑。定窑是宋金宫廷用瓷的最主要来源地。宋金鼎盛时期的定窑产品,胎釉洁白细腻、白釉匀净,釉面莹润,流行刻划花与印花装饰。

越窑是中国古代的名窑之一,主要分布于宁绍平原,始于东汉、停烧于南宋。在三国-西晋与晚唐-北宋早期形成两个大的发展高峰。唐宋时期越窑生产中心位于慈溪市上林湖地区,由上林湖、白洋湖、里杜湖、古银锭湖四片构成,以上林湖最为密集,现共有窑址150处左右。上林湖越窑代表了唐宋时期越窑发展的最高水平,其产品种类丰富,造型优美,釉层滋润如玉,尤其是秘色瓷产品,成为制瓷技术上的巨大突破。越窑青瓷同时是文化交流的重要载体。三国-西晋时期开始输出到朝鲜半岛,唐代晚期开始在东南亚、西亚乃至东非广大地区出现,北宋早期对外输出达到了顶峰,是当时海上丝绸之路的重要输出商品。

复旦大学教授郑建明指出,两宋时期是中国制瓷业由成熟走向繁荣的时期,上承唐代南青北白相对单一的格局,下启元明清绚烂多彩瓷的端绪,以五大名窑为代表的中国各大名窑体系主要形成于这一时期。作为主体的青瓷完成了从越窑透明釉向汝窑乳浊釉的转变,在南宋官窑与龙泉窑达到顶峰,形成新的宫廷用瓷标准,并将传统的中国青瓷制造业推向了登峰造极。其中的龙泉窑黑胎青瓷,就应该是文献记载的宋代哥窑。作为白瓷代表的定窑达到了鼎盛并进一步向南北方地区渗透,在山西、河北以及长江上游的四川地区形成新的窑业体系,而长江中下游地区的青白瓷中亦可见更多来自于定窑的因素。钧瓷通过在釉料中添加氧化铜,烧制出绚丽多彩的窑变釉,形成游若流云的釉色和艳若彩霞的釉彩,给单色釉瓷器增加了一抹亮丽色彩,相似的纹样、相同的器型在两宋时期不同窑业种类、不同窑系之间的产品上反复出现,体现了这一时期全国窑业的快速交流与高效融合,正是这种南北窑业的交流、激荡,窑工的开放、社会的包容,共同将中国的传统制瓷业推向了最高潮。

接力传承 共论发展

研讨会上,众多专家学者、陶艺家以及各窑口代表就历史、工艺、传承、创新、产业等角度展开了热烈的讨论,共同探讨传承发展与融合创新的话题,为陶瓷产业的发展提出了不少真知灼见。

浙江省民协主席团成员、中国美术学院博导吴光荣说,当下,陶瓷的功能性淡化,观赏性反而要多一些,认为应该要多去关注器物的功能性。现在陶瓷的发展环境要远比以前好,更要抓住机会去实现新的突破与发展,在作品设计、材料运用上力求创新。

中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师徐朝兴说,做陶瓷不能墨守成规,但也不能盲目跟风,不能“拿来主义”,一味地学习人家的东西,而是要不断思考如何创新。他指出,老祖宗的东西不能丢,要抓住“本土语言”,从各大窑系吸收营养再寻求突破,这是传承发展的关键。

汝窑代表朱钰峰表示,自古以来,相互交流才能融合贯通,陶瓷产业发展也是如此。瓷器不只是一件器物,更蕴含着丰富的文化内涵,反映了所处的历史阶段、人文环境等因素。他强调,只有潜心研究,才能真正学到东西,领略到传统的精髓。只有不懈地探索和研究,工匠才能不断提升并从中找到自信。

定窑代表陈博华说,提倡本土用料讲的是艺术的高度,艺术创新说的是发展的广度,要用艺术瓷衍生出生活瓷。宋代是陶瓷发展的巅峰期,给后世留下了茶器、花器、餐具等诸多文化标本,这是宋代陶瓷生活化的充分体现。他提出,发展生活瓷、服务生活是今后陶瓷创新的重要方向。

钧窑代表刘红生认为,材料的运用是陶瓷创新的重要方面。现代技术越来越发达,在陶瓷业中的运用也将越来越广。要从转变观念入手,凭借现代技术来加快陶瓷业发展创新的步伐。

官窑代表金国荣感慨地说,跟其他窑系相比,官窑从业人员不多,可能是最少的,相对来说,传承发展的使命尤为艰巨。传统窑口各有特点,官窑的特点不能丢。在设计和功能性上可以创新改进,但薄胎厚釉、开片纹饰等特征都要保留。传承非常重要,绝不能走偏,这是最基本的原则。

哥窑代表叶克伟说,父亲叶德奎是老一辈传统制瓷工匠,他常常说要“接根”,“根”就是指文化之树的根。不管怎么发展,都需要吸收正统的营养才能枝繁叶茂。他将紧随父辈的足迹,努力把“根”接好,将传世哥窑艺术与当代生活相结合,让传世哥窑焕发新的活力。

相对其他窑系,越窑“代表团”人数最多。孙迈华、闻长庆、施珍、孙威、沈燕荣等陶艺家都发表了自己的观点。孙迈华说,要顺应时代潮流,服务生活需求,这样才能真正发展好陶瓷产业。闻长庆则提出了“秘色即柴窑”的观点,希望更多的学者研究柴窑。施珍表示,陶瓷产业的发展历经了一代又一代人的心血,这份传承创新的精神将永远传递下去。

“慈溪越窑发展到现在面临很多新的态势,这一点很令人欣喜。”中国民协副主席、浙江省民协主席杭间为越窑产业的发展提出了三点建议:第一,传统的越窑瓷器已达到非常高的高度,是中国青瓷历史上的先驱者。时至如今,这些越窑传统瓷器仍有很多人喜欢,因此把传统做到位,也会有市场;第二,任何一门艺术总要创新发展,有一千多年历史的越窑也是如此,它与当代结合的这一步一定要走。这个过程中会有各种变化,但变化要符合当代艺术的主流和观念,由此也会产生新的越窑艺术家;第三,越窑的文创产品应该既有越窑的文化符号,又可以让每个消费者使用,要让越窑瓷器为当代生活服务。

当前,我省正加快打造新时代文化高地,努力在打造以宋韵文化为代表的浙江历史文化金名片上不断取得新突破。越窑被誉为“母亲瓷”,上林湖地区被认定为是唐宋秘色瓷的唯一产地,是晚唐、五代乃至北宋初期全国的窑业中心,也是研究宋韵文化内涵与外延的重要文化标识之一。慈溪将以此为契机,推进文化建设,深入挖掘城市历史文化底蕴,赓续“秘色瓷都”历史文脉,为擦亮宋韵符号、重塑文化金名片作出重要贡献,让以瓷为核心的华夏文明生生不息。