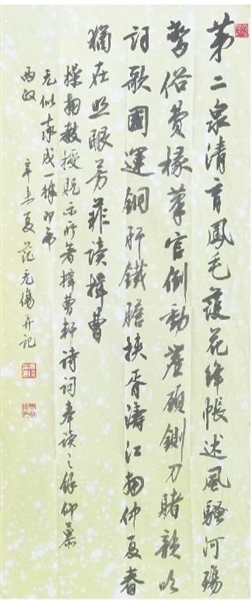

十多年前参加一次浙东书学研讨会,我提交了一篇关于姜宸英书学思想的文章。研讨会上有一位作者写了一篇介绍范无伤的文章,初看其所附插图,落笔不凡,以为范氏是一位清代的学人。我关注清代浙江书家,但从来未听说此人,颇觉诧异。细读文章,才知道这位范无伤先生是彼时刚刚过世的前辈。恨自己眼界太窄,当世有如此耆宿而不知,又以不能拜访讨教一二为憾。我看范无伤先生的作品,有古风,有文气,注重书写,结字规整,不染一丝当下书风的影响,似为硕果仅存之辈,心生敬意。多年后过访慈溪,自老友书案上看到收有范无伤作品的一本杂志,又让我回忆起初见范氏作品时的感受,同时更加引发我对范无伤先生的关注。因缘际会,我还买了两张范先生的书法。其中一件是范先生的自作诗,其曰:“第二泉清育凤毛,护花绛帐述风骚。河殇惊俗费椽笔,官倒动尘顾铡刀。赌韵吹词歌国运,铜肝铁胆挟胥涛。江南仲夏春犹在,照眼芳菲读揖曹。” 是范先生读了杭州大学刘操南教授送他的《揖曹轩诗词》后,写给刘氏的读后感。

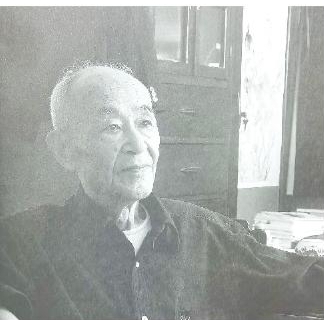

慈溪高国明兄告诉我,他曾经侍奉范无伤先生有年,对范先生甚为了解,并向我叙述了晚年范先生的一些故事。他向我透露道,范先生的老宅还在,建议可在暇时去看一看。辛丑仲夏,暑热无聊,想起国明兄的邀约,刻意驱车而往,先与老友静之、国明两兄汇合。在我到达之前他们俩早已规划了路线,便于我寻访范无伤先生踪迹。我们稍加休整,便开启了行程。

一

范无伤先生的故宅坐落于慈溪市长河镇。周边的房子大多早已翻新。范家还是旧模样,只是有些破败,断垣颓壁,门口石头上镌刻的楹联也泐损严重,辨读文字,上联仅最后三字尚存,曰“无双谱”。院中租住了各地来的务工人员,看我们对着房屋东张西望,也围上来攀谈。据说这里有修整开发的计划,之前来过勘察的领导,一年多过去了,未见动静。他们租住在这里,稍嫌房屋老旧,生活多有不便处,但是好在便宜,时间一长也就已然习惯了。问起这房屋的主人,他们只知道姓范,住在市区,至于说起范无伤,他们面面相觑,并不知情。其实能够在范氏老宅中租住一段时间,也是一段缘分,只是他们未必这么认为,或以为苦,也未可知。

浙江诗坛前辈王斯琴先生说范无伤先生“不仅擅于书法,于词章之道亦有精研。盖幼承家学,熏陶有自也”。说到家学,不得不提及两个人,一个是范先生的外公胡企南,另一个则是他的父亲范育初。

胡企南大约是位成功的商人,喜好书画吟咏,还曾经义务在浒山三山学堂教授国画,足见情怀。胡企南的画,山水学范守白(绍兴人),花鸟学朱偁(嘉兴人),同时也受一些任伯年画风的影响。胡企南能诗,且多题画诗。范无伤先生在《胡企南画集》的后记中谈及外公的画与诗,但并没有他自己的评价,这也是他不随意抬高前人,落笔谨慎真诚的体现。范先生的外公是画家,他自己也能画。只是现在留下来的画作过于寥寥,难得一见。国明兄告诉我,曾经问范先生是否会画画,范先生说:“我外公是画家,我当然也能画。”并为之当场画了一幅兰花。国明兄没有给我看那件兰花,但是我觉得一定是青出于蓝,至少文气更足,一如范先生的书法。

至于范先生的父亲范育初先生。据范先生的外甥茅小安见告,范育初先生是弘一法师的学生,与丰子恺、潘天寿等系同学关系。范育初先生与陈之佛先生还是总角之交,为小学同学,一起毕业于余姚县府前路小学。后在国民政府中央民众训练部任职,对于民国时期的美术创作有一定的影响力。范无伤先生在中年时生活困顿,大约与父亲的身份和经历有所关系。

范无伤先生出生在慈溪,由于父亲在国民政府任职,早年便跟随父亲在南京上小学。几年后,他回到宁波读初中。未及弱冠,便在余姚农民银行当实习生。时值日寇侵华,银行受到干扰,无法正常运营,他与一些职员开始流亡浙西地区。因为他的学问扎实,在流亡期间被聘为中学教员。只是随着日寇对浙西地区的深入侵犯,教学工作也时常中断。1945年夏天,日寇已经穷途末路,流窜浙西。范先生与一位学生突逢敌寇,仓皇奔命。师生两人每每念及,不禁相对咨嗟良久。五十年后,举国欢庆抗日战争胜利五十周年之际,这位学生特意自上海来慈溪看望老师,太平岁月忆苦思甜,尤感世事迁移。范先生回忆那段时光,有诗以记:“却把青春旧梦温,交深患难义堪尊。缘罹战乱时闻警,讵料豺狼猝闯门。朝发合村频涉险,暮透颊口几惊魂。白头两地长牵挂,肝脑相倾古道存。”抚今追昔,感慨系之,师生两人已然成了垂垂白头翁,只留得一份互相的牵挂。这位学生名吕超海,后来考入复旦大学,毕业后从事农业研究,是一位水稻专家。他一直与范无伤先生保持联系,师生情深,鱼雁不绝。在水稻专家袁隆平先生六十寿辰的时候,他还特意请范无伤先生为之写过寿联。请敬重的老师书写作品来为敬重的同道贺寿,亦堪一时之佳话。

君子于道,颠沛流离而不弃。范无伤先生即使在日寇入侵、疲于奔命的时候,也不失文人秉性。就在他“朝发合村频涉险,暮透颊口几惊魂”的路途中,曾经入一荒村萧寺,见得僧寮内张挂着一幅梅花图,虽然破损不堪,但寒柯凌风,笔墨不凡。他欣赏之余还牢牢记下了仅能辨识的两句题诗:“炎凉自古清难入,天地何心白易描。”几十年后仍记忆犹新。他很喜欢这两句诗,并评价其是“针砭时习,又感慨之深也”。其实这不仅仅是这两句诗本身的魅力,还有范无伤先生对自己这段逃难生活的缅怀。这两句题诗他曾写成对联,用在题画上。在他为外公胡企南两件墨梅遗稿的补题中,都选用了这两句诗。其实一旦看到梅花,范先生的第一反应就是这两句破庙中邂逅而得的诗句,同时一定还有那件虽然破败,但依稀可见笔墨的梅花形象。按照他的追忆,那件作品实在是“遒劲之致”,虽如过往云烟,仍历历在目。梅花一向为文人所青睐,范无伤先生对那件梅花和梅花诗的欣赏,其实也有自我的投射在内。纵观古今吟咏梅花之诗,汗牛充栋,何止万千,但他唯独于此心有念念,大约冥冥之中还契合了他狂狷凌厉的性格。

二

抗战复原,范无伤先生继续执教于嘉兴中学、嘉兴青年中学、余姚中学等校园。不知出于什么原因,到了上世纪五十年代初,范先生却远赴辽宁,到庄河中学、盖州中学等地去任教了。南北环境、习俗大异,他久居南方,自然无法适应那边的生活,故而水土不服,深以为苦。1954年,在要求调回南方的请求未被批准后,他居然直接离职,自行返乡。虽然回到了魂牵梦绕的故乡慈溪,却因擅自出走而失了工作,只能依靠为一些中学代课以之糊口。前后二十余年,辗转慈溪地区的各所中学代课。若是细算起来,范先生的教龄有近四十年,也不算短,关键他教的学校还多,如慈溪第二农校、周巷中学、天元中学等等,此种经历实在也是一项纪录,蔚为可观,但内中却是无奈和心酸。以代课为生,生活上自然难以富裕,但他通过坚持教书,始终保持着读书状态,与书和文化打交道,这正是他无意改行的关键所在。

范无伤先生对于学习的状态是一贯的。在常人的印象中,“大多时候,他只是在一旁认真地看书”。范无伤先生好读书,据其外甥茅小安见告,晚年常看《李渔全集》《阅微草堂笔记》等书,出门还随身带着袖珍本的《周易》《圣经》,以便时时翻阅。

从《范无伤先生遗墨》刊行的作品中可以发现几个问题,第一,他有不少自作诗文。范先生不仅仅是书家,更是诗人、文人。第二,他抄录的古今诗文涉及面很广,可窥其读书的范畴。在不少作品落款处,他往往会写上几句点评,短短数语,颇见才识。比如他在1997年写过一首叶嘉莹的词,录毕,题识道:“加籍女词人叶嘉莹《题屈原像·水龙吟》词,寄托深远,惜‘希文心事’句稍嫌与上片重出。”该词上片有“呵璧深悲,纫兰心事”,下片则有“哀乐相关,希文心事”,确实稍有重出之嫌。足见范先生的评价精准而客观,独具只眼也。前辈学人施叔范就曾对其颇加青眼,赞扬曰:“范无伤弟对于金石书法心得甚深,评价文学作品也很精微,以论中年一辈人,他确实卓卓者。”第三,他有做笔记摘抄的习惯。这其实是老一代学人的普遍方法,便于应用和查找相关资料。且看2005年纪念抗战胜利六十周年之际,他奋笔疾书,其内容则选录了王冷斋、罗卓英、缪铖三人作于抗战时期的诗作,皆可见抗日志士铮铮铁骨与凛然正气。这些诗句正是范无伤先生平时的积累,只须检阅往日笔记,随意摘录,如同八宝箱一般,一打开总有各种优质的储备。

范无伤先生还时常谆谆告诫亲近的晚辈“要勤读书,多做事。”学习是内在的修为,是一种生活状态和态度,是向内观。读书以外同时还要向外看,要有积极入世之心,不作埋头读书的书呆子。读书和做事本是一体,两不可废。这也是传统儒家的立身精神。范先生读书,也做事。他曾帮年长九岁的同里诗人张行鬯整理诗稿。张氏感怀,赋诗以谢:“残篇久似焦桐弃,多谢中郎炊底寻。”“劫余剩得几诗篇,为报知音手自编。”两位诗人惺惺相惜,同声相契,乃至于张氏又有“才喜相逢手便分,吟边花下最思君”的知己之论。范先生晚年还参与整理黄宗羲文献及编撰《慈溪县志》《慈溪地名志》《余姚县志》等志书,任事勤劬,不余遗力。在此期间,因为编辑和撰写相关文章,他晚年与杭州等地的学者保持密切的交往,不辞奔波忙碌之苦,互相探讨问学,务求尽善尽美,皆在“认真”两字。这是他“做事情”的精神,其实和读书的精神又何其相似呢!当然,这是范先生晚年的幸事,成为充实生活的主要内容。但同时,又何尝不是乡邦之幸?贻此宿老为家山立传。对于范先生晚年的忙碌,洵为可遇而不可求之结果,使他能够一展所长,贡献梓里。但这种际遇正是因为有他几十年读书学习的准备在前。有瓷器活,还是先要有金钢钻。

说范无伤先生与张行鬯先生是诗人知己,大约缘于张氏对于范先生的器重和认可。范先生视张氏,是诗友,更是师长。范先生早年就能作诗,如25岁避难浙西时就有《拟放言四首》,其中有“已闻木客媚山鬼,也见比丘拒阿难”“平生未读登徒赋,宋玉墙头一倒看”。客居寺庙当中运用佛家故事来写现实际遇,善于用典,展其意气,足见他的早年功夫。但是范先生之后由于生活的遭遇,所作不多,诗作鲜存,直到晚年和张行鬯先生重逢,受其影响和鼓励,重新开始写诗,且诗情高涨,胜于往昔。再加上张行鬯先生和范先生的父亲范育初也有所交往,算来应是父执一辈。故而他对张氏尊敬的成分更重一些。

说起范无伤先生的诗友,晚年来往最为密切、频繁者,要数同邑沈育灵先生。沈育灵是位医师,爱好吟咏,在师桥卫生院工作。范、沈的相识,是在他们两人担任政协委员以后。当时范先生住在浒山,沈先生住在师桥,相距较远。因为有共同爱好,志趣相投,两人时常往来。有时候沈育灵先生一早就坐公交车从师桥出发,颠簸一个小时来看范先生,两人或探讨诗词,或谈论过往。有时候吟得好句,范先生当即写成作品。沈育灵先生诗学功夫极好,所作才情功力俱见,可惜随作随弃,留存甚少。现在反而因为范先生的抄录,倒是尚能窥得一鳞半爪。两人谈到中午,简单弄点吃的,继续谈聊,直至傍晚,沈先生再坐公交车回师桥,又是兜兜转转一个小时的车程。有时候则是范无伤先生一早坐公交车去师桥看沈先生,也在那里待上一天,傍晚再坐车回来。两位老人你来我往,成了他们晚年最为快乐的时光,夕阳之年的友情,让生活显得充实而幸福。

三

范无伤先生诗文以外,还以书法、篆刻名世。这原本只是他的爱好,虽然范先生自小就倚着油灯临摹书法,一直以来也乐此不疲,但终究没有想以书法名世。时过境迁,当他晚年向社会展示其书法作品之后,反倒成了城中书法名家,并以之为世人所知。

范无伤先生生前曾与人谈及当世书家,十分推崇徐生翁、马一浮、谢无量、余绍宋、张宗祥、沈尹默、沙孟海、赵朴初、启功等人。他强调书法不仅仅是写字,还要有学问,同读书要结合起来,没有学问的人眼界狭隘,字是写不好的。慈溪先贤姜宸英的话正可为之注解:“今人眼界浅狭,书格所以日下。”范无伤先生自己的实践和观点一致,注重书法学习和读书相结合。由于长期独居,又在政治上受到排挤,临摹写字既是他素来的雅好,也成了他打发时间的最佳方法。这也慢慢成了他的习惯,融入生活,伴随一生。

范先生除了临摹古人的作品之外,看到优秀的时人作品也会拿来临摹,比如余绍宋、马一浮、谢无量、沈尹默等人的作品。如果要分析范无伤先生的书法,首先是“二王”古法一路,另外还受到余绍宋、沈尹默等人的很大影响。目前可见他临写沈尹默和谢无量等人的作品数目可观,只是将沈、谢原稿与范先生的临作相较,会发现他所谓的临摹并没有亦步亦趋,其实仅是抄写内容罢了,书风完全是自己的面貌。尤其是临谢无量的书法,在范先生笔下,找不出丝毫谢氏书法的踪影。他对于沈、谢两者的评价都是书法与诗文俱好,但细细读来,则似有偏重。他对沈尹默是“爱其词,亦爱其字”。于谢无量为“爱其书,尤爱其诗”。

潘天寿说“三绝不如四全”,是指关注艺术家对于诗、书、画、印等全面掌握,如此互相贯通,自能有所升发。诗、书、画三者范无伤先生能而精之,他于印章一道也堪称行家里手。我甚至认为他在印章上的认识和实践还要比诗、书、画高一些。他的印章清雅而不失古意,收放挪让不动声色,布白注重“疏可走马,密不透风”,蓄势足而不显刻意,皆是高人手段。有一个自诩“天下第一”称号的印社曾经邀请他加入,范先生却摇摇头说“风气不好,算了”。

诗、书、画、印其实是传统文人的素养,也是传统文人的自娱之技。这也是为什么范无伤先生曾经一再向人说及自己并非诗人的原因。在传统文人的概念中,能吟咏成句是读书人必有的功夫。同理,于书法、绘画、印章,皆可作如是观了。

范无伤先生的爱好广泛,诗书画印是一方面,他还喜欢看戏、旅游。他一生经历了各种遭遇,晚年得到各方照顾,生活有了保障,享有荣誉,也得到社会各界的尊敬。一身才华,也只有到了晚年才能把各种爱好充分利用起来,闲情逸致,安乐康福。他往往早上起来,有人为他准备了早饭,饭后看看《朝闻天下》,翻阅下当日的报纸,然后写字会友,编书赋诗。晚饭后再到街心公园散散步。有时候上海的京剧院来宁波演出,特意差人送来戏票,又饱得一次视听盛宴。晚年生活美好恬静,这时候的读书挥毫,才成了真正意义上文人的闲适之乐,脱离了为生活而饱受苦难的日子。范无伤先生纵然一生性格凌厉,说自己是“车轮四角方”,但沐浴如此春风,他也早已成了一位慈祥和蔼的老人。